-दीपक दुआ…

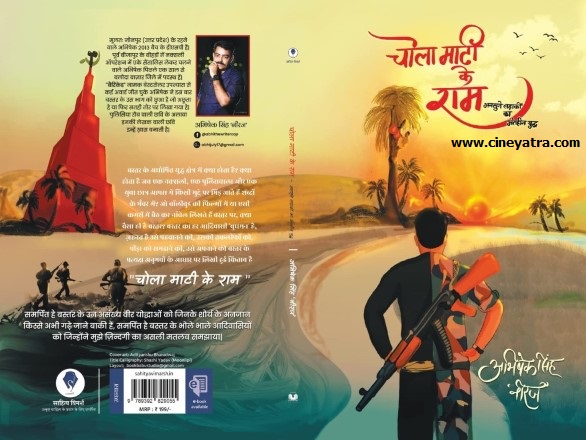

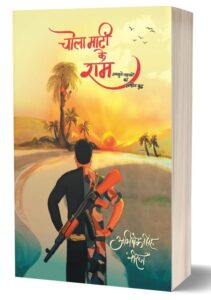

‘चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे…।’ छत्तीसगढ़ में दशकों से गाए जाते रहे इस गीत के बोल बताते हैं कि यह शरीर मिट्टी का है, इसका कोई भरोसा नहीं, बड़े-बड़े लोग भी आखिर एक दिन मिट्टी ही हो जाते हैं। साहित्य विमर्श प्रकाशन से आया अभिषेक सिंह ‘नीरज’ का यह उपन्यास ऐसे ही चंद लोगों की बस्ती में झांकता है। लेखक अभिषेक सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में रहे हैं और बंदूक व कलम दोनों पर अधिकार रखते हैं। शायद इसीलिए उनका यह उपन्यास पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम किसी ‘बाहरी’ शख्स के कल्पनालोक में विचर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि अपनी कहानी में अभिषेक न तो भटकते हैं और न ही किसी एक पाले में जा खड़े होते हैं। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नक्सलियों की बात करते समय वह बड़ी आसानी से किसी एक पक्ष को चुन सकते थे लेकिन यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है कि यह ‘दोनों तरफ’ की बात सामने रखता है और इसीलिए अंत तक भी आप यह तय नहीं कर पाते कि खुद आपको किस ओर के किरदारों को सही मानना है। लेकिन हां, यह जरूर समझ आने लगता है कि कौन, कहां, कैसी गलती कर रहा है।

‘चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे…।’ छत्तीसगढ़ में दशकों से गाए जाते रहे इस गीत के बोल बताते हैं कि यह शरीर मिट्टी का है, इसका कोई भरोसा नहीं, बड़े-बड़े लोग भी आखिर एक दिन मिट्टी ही हो जाते हैं। साहित्य विमर्श प्रकाशन से आया अभिषेक सिंह ‘नीरज’ का यह उपन्यास ऐसे ही चंद लोगों की बस्ती में झांकता है। लेखक अभिषेक सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में रहे हैं और बंदूक व कलम दोनों पर अधिकार रखते हैं। शायद इसीलिए उनका यह उपन्यास पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम किसी ‘बाहरी’ शख्स के कल्पनालोक में विचर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि अपनी कहानी में अभिषेक न तो भटकते हैं और न ही किसी एक पाले में जा खड़े होते हैं। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नक्सलियों की बात करते समय वह बड़ी आसानी से किसी एक पक्ष को चुन सकते थे लेकिन यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है कि यह ‘दोनों तरफ’ की बात सामने रखता है और इसीलिए अंत तक भी आप यह तय नहीं कर पाते कि खुद आपको किस ओर के किरदारों को सही मानना है। लेकिन हां, यह जरूर समझ आने लगता है कि कौन, कहां, कैसी गलती कर रहा है।

यह कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के जंगलों की। दूर शहरों में बैठे बड़े नक्सली आकाओं के इशारे पर यहां के युवा बंदूकें उठाए खुद को ‘जनताना सरकार’ समझे बैठे हैं। उनका काम है बाहर से आने वाले विकास और उसे लाने वालों को जंगल की सरहद पर ही रोकना। उन पर रिसर्च करने के इरादे से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक छात्र साकेत उनके बीच आकर रहता है। यहां गांव में नक्सली कमांडर मासा और उसके साथियों के अलावा उसे स्थानीय पुलिस कांस्टेबल चौबे जी मिलते हैं जिन्हें नक्सली अपना ही साथी मानते हैं। साकेत, मासा और चौबे जी की बातचीत और लगातार घटती घटनाएं हमें न सिर्फ नक्सलियों और सुरक्षा बलों की सोच और कार्यशैलियों से परिचित कराती हैं बल्कि हमें नक्सलवाद के उस अनेदेखे संसार में भी ले जाती हैं जिनके बारे में हमें खबरों से ही पता चलता है और वह भी सिर्फ एकतरफा। लेखक अभिषेक सिंह बड़ी ही कुशलता से संतुलन साधते हुए जिस तरह से पाठकों को दोनों तरफ की बातों-विचारों से परिचित कराते हैं, उससे यह उपन्यास असरदार हो उठा है।

अभिषेक सिंह की लेखन शैली सहजता लिए हुए है और उसमें उस किस्म की मुरकियां व आलाप नहीं हैं जिन्हें ‘प्रोफेशनल’ लेखक अक्सर अपना प्रभाव गढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। गूढ़ साहित्य पसंद करने वालों को यह बात अखर सकती है तो वहीं आम पाठकों को यही सहजता लुभाएगी। कहीं-कहीं भाषा का प्रवाह थोड़ा बिदका है और वाक्यों में हल्की अड़चनें भी दिखी हैं लेकिन इससे कहानी का असर कम नहीं हुआ है। एक ही बैठक में पढ़ने की इच्छा जगाता यह उपन्यास एक कम लिखे गए विषय पर पूरी धमक के साथ अपनी बात रखता है, यह भी इसकी एक विशेषता है।

अभिषेक सिंह की लेखन शैली सहजता लिए हुए है और उसमें उस किस्म की मुरकियां व आलाप नहीं हैं जिन्हें ‘प्रोफेशनल’ लेखक अक्सर अपना प्रभाव गढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। गूढ़ साहित्य पसंद करने वालों को यह बात अखर सकती है तो वहीं आम पाठकों को यही सहजता लुभाएगी। कहीं-कहीं भाषा का प्रवाह थोड़ा बिदका है और वाक्यों में हल्की अड़चनें भी दिखी हैं लेकिन इससे कहानी का असर कम नहीं हुआ है। एक ही बैठक में पढ़ने की इच्छा जगाता यह उपन्यास एक कम लिखे गए विषय पर पूरी धमक के साथ अपनी बात रखता है, यह भी इसकी एक विशेषता है।

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)