-दीपक दुआ…

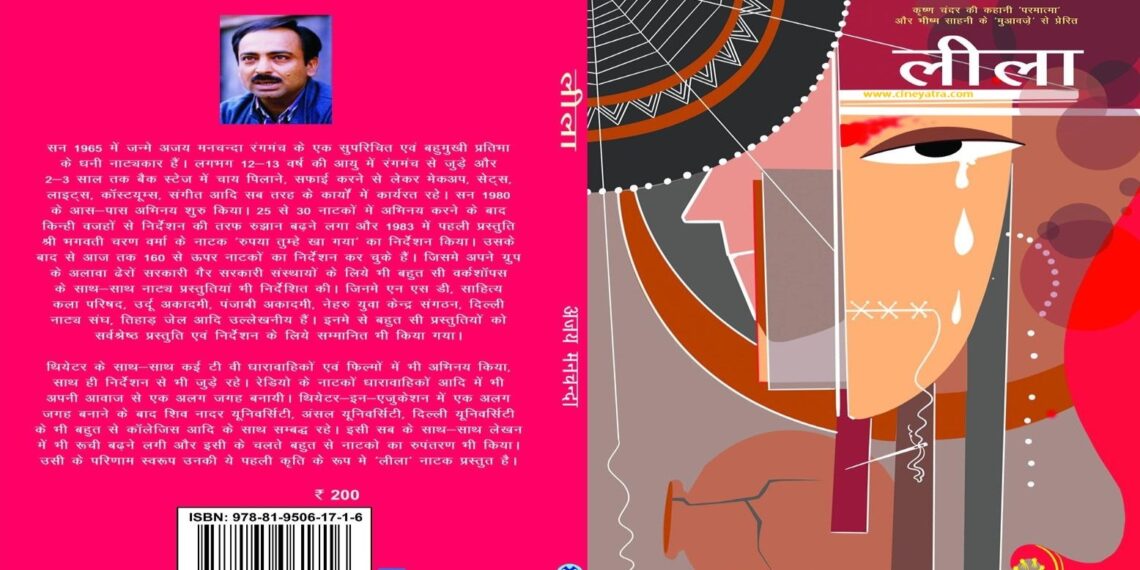

दिल्ली रंगमंच के स्थापित और प्रतिष्ठित नामों में शुमार अजय मनचंदा की गिनती उन कलाकारों-निर्देशकों में की जाती है जिन्होंने फिल्मों की रुपहली दुनिया की तरफ भागने की बजाय नाटकों की अपेक्षाकृत कम चमकीली, कम भड़कीली और कम खर्चीली दुनिया का दामन थामे रखा। बीते 40 वर्षों में डेढ़ सौ से भी ज्यादा नाटकों का निर्देशन कर चुके अजय कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ‘थियेटर इन एजुकेशन’ के जरिये युवा पीढ़ी का व्यक्तित्व संवारने में भी महती भूमिका निभा रहे हैं। ‘लीला’ उनका लिखा हुआ पहला नाटक है जो दरअसल कृश्न चंदर की कहानी ‘परमात्मा’ और भीष्म साहनी के नाटक ‘मुआवजे’ से प्रेरित, या कहें कि इन दोनों रचनाओं का एक मिश्रण है।

दिल्ली रंगमंच के स्थापित और प्रतिष्ठित नामों में शुमार अजय मनचंदा की गिनती उन कलाकारों-निर्देशकों में की जाती है जिन्होंने फिल्मों की रुपहली दुनिया की तरफ भागने की बजाय नाटकों की अपेक्षाकृत कम चमकीली, कम भड़कीली और कम खर्चीली दुनिया का दामन थामे रखा। बीते 40 वर्षों में डेढ़ सौ से भी ज्यादा नाटकों का निर्देशन कर चुके अजय कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ‘थियेटर इन एजुकेशन’ के जरिये युवा पीढ़ी का व्यक्तित्व संवारने में भी महती भूमिका निभा रहे हैं। ‘लीला’ उनका लिखा हुआ पहला नाटक है जो दरअसल कृश्न चंदर की कहानी ‘परमात्मा’ और भीष्म साहनी के नाटक ‘मुआवजे’ से प्रेरित, या कहें कि इन दोनों रचनाओं का एक मिश्रण है।

नाटक का कथानक देश के किसी भी आम शहर का है। एक ऐसी जगह जहां आम आदमी रोटी के जुगाड़ में दिन-रात पिस रहा है और व्यवस्था में ऊपर बैठे हुए लोग मलाई चाट रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां नेता, पुलिस और गुंडे दंगा करवाने की ताक में हैं ताकि उसकी आड़ में अपने-अपने उल्लू सीधे कर सकें। नेता पहले से ही अलग-अलग किस्म के बयान तैयार कर रहे हैं, पुलिस मुआवजा बांटने की तैयारी में है और गुंडे दंगे करने की। ऐसे में आम आदमी को तो यही फायदे का सौदा लगता है कि वह इस दंगे में निबट ले ताकि कम से कम उसके घरवाले तो मुआवजे की रकम से जिंदगी काट सकें। लेकिन ऐसे माहौल में नारद मुनि के साथ खुद परमात्मा धरती पर उतर आएं हैं ताकि सब ठीक कर सकें। नाटक का अंत बताता है कि धरती पर फैली कुव्यवस्था के सामने परमात्मा भी बेबस होकर अपने धाम लौट जाते हैं।

नाटक का कथानक देश के किसी भी आम शहर का है। एक ऐसी जगह जहां आम आदमी रोटी के जुगाड़ में दिन-रात पिस रहा है और व्यवस्था में ऊपर बैठे हुए लोग मलाई चाट रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां नेता, पुलिस और गुंडे दंगा करवाने की ताक में हैं ताकि उसकी आड़ में अपने-अपने उल्लू सीधे कर सकें। नेता पहले से ही अलग-अलग किस्म के बयान तैयार कर रहे हैं, पुलिस मुआवजा बांटने की तैयारी में है और गुंडे दंगे करने की। ऐसे में आम आदमी को तो यही फायदे का सौदा लगता है कि वह इस दंगे में निबट ले ताकि कम से कम उसके घरवाले तो मुआवजे की रकम से जिंदगी काट सकें। लेकिन ऐसे माहौल में नारद मुनि के साथ खुद परमात्मा धरती पर उतर आएं हैं ताकि सब ठीक कर सकें। नाटक का अंत बताता है कि धरती पर फैली कुव्यवस्था के सामने परमात्मा भी बेबस होकर अपने धाम लौट जाते हैं।

नाटक के पात्र एक गरीब बस्ती के आम लोग हैं सो लेखक ने उनकी भाषा भी उसी प्रकार की रखी है। भाषा का सहज प्रवाह इसे प्रभावी बनाता है तो संवादों का चुटीलापन इसके असर को गाढ़ा करता है। समाज की कुरीतियों के साथ-साथ कुव्यवस्थाओं पर भी प्रहार करते हैं ये संवाद। सच तो यह है कि लेखक ने समाज के किसी भी वर्ग को इस प्रहार से अछूता नहीं छोड़ा है। नेताओं, पुलिस, अफसरों, मीडिया, गुंडों, गरीबों के साथ-साथ भगवान तक पर टिप्पणियां हैं। मुमकिन है भगवान के बारे में कही गई लेखक की बातें किसी वर्ग को चुभें भी। यदि ऐसा होता है तो इस नाटक का लेखक अपने काम में सफल है। हालांकि नाटक कुव्यवस्थाओं के बारे में है और जीवन की विडंबनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है लेकिन काले-हास्य की इसकी शैली इसे नीरस होने से बचाते हुए पाठकों की उत्सुकता लगातार बनाए रखती है। इसमें मानवीय संवेदनाओं का रोचक चित्रण है तो साथ ही परमात्मा की बेबसी भी।

नाटक के पात्र एक गरीब बस्ती के आम लोग हैं सो लेखक ने उनकी भाषा भी उसी प्रकार की रखी है। भाषा का सहज प्रवाह इसे प्रभावी बनाता है तो संवादों का चुटीलापन इसके असर को गाढ़ा करता है। समाज की कुरीतियों के साथ-साथ कुव्यवस्थाओं पर भी प्रहार करते हैं ये संवाद। सच तो यह है कि लेखक ने समाज के किसी भी वर्ग को इस प्रहार से अछूता नहीं छोड़ा है। नेताओं, पुलिस, अफसरों, मीडिया, गुंडों, गरीबों के साथ-साथ भगवान तक पर टिप्पणियां हैं। मुमकिन है भगवान के बारे में कही गई लेखक की बातें किसी वर्ग को चुभें भी। यदि ऐसा होता है तो इस नाटक का लेखक अपने काम में सफल है। हालांकि नाटक कुव्यवस्थाओं के बारे में है और जीवन की विडंबनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है लेकिन काले-हास्य की इसकी शैली इसे नीरस होने से बचाते हुए पाठकों की उत्सुकता लगातार बनाए रखती है। इसमें मानवीय संवेदनाओं का रोचक चित्रण है तो साथ ही परमात्मा की बेबसी भी।

हालांकि इस किताब में कई जगह वर्तनी की अशुद्धियां भी दिखती हैं और वाक्य-विन्यासों का ढीलापन भी। कभी यह भी लगता है कि किरदार इतने अधिक नहीं होने चाहिए थे कि पढ़ते (या देखते) समय सब गड्डमड्ड होने लगे। लेकिन ये कमियां इस नाटक के प्रभाव को कम नहीं होने देतीं। आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो सहजता से पढ़ते हुए इसे खत्म करके ही उठते हैं। इसे पढ़ते हुए जेहन में जो विजुअल्स आते हैं उनसे इसका प्रभाव और निखरता है व मन करता है कि इसे अपने सामने मंचित होते हुए देख सकें। ‘लीला’ दिल्ली स्थित ‘मूनलाईट बुक्स’ प्रकाशन से आई है जिसकी कीमत 200 रुपए है।

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)