-दीपक दुआ…

अपने पिछले आलेख में मैंने ज़िक्र किया था कि 1994 में किस तरह से अभिनेता फारूक़ शेख से मेरी मुलाकात का अजब संयोग बना था। उस मुलाकात में उनसे हुई बातचीत 2 अप्रैल, 1994 के ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में छपी। अंश पढ़िए-

अपने पिछले आलेख में मैंने ज़िक्र किया था कि 1994 में किस तरह से अभिनेता फारूक़ शेख से मेरी मुलाकात का अजब संयोग बना था। उस मुलाकात में उनसे हुई बातचीत 2 अप्रैल, 1994 के ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में छपी। अंश पढ़िए-

आज हिन्दी सिनेमा को दो वर्गों में बांट कर देखा जाता है-कला सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा। आप इस वर्गीकरण से कहां तक सहमत हैं?

ये सब पत्रकारों और मीडिया की बनाई हुई चीज़ है। वो जैसे आदत होती है न कुछ लोगों की एक चीज़ को किसी दायरे में बांध कर देखने की, एक कैप्शन देने की। वैसे ही इन फिल्मों को, जो कुछ हट कर बनाई गई थीं, लोगों ने आर्ट का नाम दे दिया। आर्ट तो सभी तरह की फिल्मों में है। क्या जो मनमोहन देसाई ने बनाया या सुभाष घई ने बनाया, उसमें आर्ट नहीं है? आप विमल रॉय की फिल्में देखिए, शांताराम की, गुरुदत्त की फिल्में देखें, इन सबमें बेशुमार आर्ट है। अब आप ‘ज्यूरासिक पार्क’ को ही ले लीजिए। उसमें कहानी समझ के बाहर है। पर असाधारण आर्ट है उसमें और ये फिल्में व्यावसायिक तौर भी सफल हैं। तो इन ‘कुछ हट कर’ बनाई गई फिल्मों को क्या नाम देना चाहेंगे?

तो इन ‘कुछ हट कर’ बनाई गई फिल्मों को क्या नाम देना चाहेंगे?

इसे पैरेलल (समानांतर) सिनेमा कह सकते हैं। मुख्यधारा से हटा हुआ कह लीजिए। पर इसमें भी पूरी व्यावसायिकता है। जब हम सत्यजित रे की फिल्में देखने जाते हैं, तब भी टिकट लेकर ही सिनेमा हॉल में घुसते हैं। जब हम फिल्म को बेच रहे हैं तो यह व्यावसायिकता नहीं तो और क्या है?

कला-फिल्म शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे?

पहली बात तो मैं इस नाम (कला-फिल्म) से ही सहमत नहीं हूं। फिर भी जो फिल्म वास्तविकता के ज्यादा करीब हो, जिसमें गैर मामूली चीजें न हों। जैसे तीन सौ डांसर इक्ट्ठे नाच रहे हैं या दो हज़ार मटके टूट रहे हैं या एक ट्रक नारंगियां लुढ़क रही हैं, इस तरह की चीज़ें न हों, उसी को कला-फिल्म कहना चाहिए और तकनीकी स्तर पर भी, जैसे उसका संगीत ऐसा हो जो लगे कि कहानी से कहीं मेल खा रहा है। वो आर्ट है।

इस समानांतर सिनेमा की फिल्मों में क्या आप कोई बदलाव महसूस करते हैं?

बदलाव तो आया है, खासकर तकनीकी स्तर पर। निर्देशक सोचने लगे हैं कि सिर्फ कहानी का पुख्ता होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसमें फोटोग्राफी, संगीत जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा।

दर्शकों का इन फिल्मों के प्रति कैसा रवैया है?

-अब लोगों को जो फिल्म देखनी होती है वो उसे वीडियो पर ही देख लेते हैं। जो एक मूवमेंट (अभियान) सा चला था वो ठप्प हो गया है। पर इसमें उनकी गलती नहीं हैं। जब आप समझ के बाहर चीज़ें बनाएंगे तो कौन देखने आएगा?

क्या इसमें कोई बदलाव आने की उम्मीद है?

बदलाव तो आएगा। जैसे हम कहते हैं कि सर्दियों में जानवर लंबी नींद सो जाता है, उसी तरह की हालत इन फिल्मों के साथ भी है। और यह नींद मौत की नींद न बन जाए, इसके दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाने की ज़हमत उठानी ही पड़ेगी। दर्शक को निर्माता की कम से कम इतनी मदद तो ज़रूर करनी होगी कि जिससे वो अगली फिल्म के लिए पैसा जुटा सके। अब मुज़फ्फर अली साहब को ही लीजिए। वो अपनी पिछली फिल्म ‘उमराव जान’ हिट जाने के बावजूद ‘ज़ूनी’ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दर्शक तो वीडियो पर फिल्म देख लेगा उधर फायनेंसर प्रोड्यूसर के यहां कुर्की लेकर पहुंच जाएगा।

पिछले साल (1993 में) जहां एक ओर ‘आंखें’, ‘बाज़ीगर’, ‘खलनायक’ जैसी फिल्में हिट हुईं, वहीं दूसरी तरफ ‘रुदाली’ और ‘माया मेमसाहब’ जैसी समानांतर सिनेमा की फिल्मों को भी लोगों ने सराहा। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं?

हां, ‘रुदाली’ चली है और ‘माया मेमसाहब’ में भी काफी तो नहीं, पर मुनाफा हुआ है। अब धीरे-धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि फिल्म सिनेमा हॉल में जाकर देखने की चीज़ है। जैसे आप घर में चाट बना कर भी खा सकते हैं पर जो लुत्फ आपको बंगाली मार्केट में जाकर खाने में आएगा, वो घर में नहीं आ सकता। अब वैसे भी फिल्मों की कोई कमी तो है नहीं। दर्जनों चैनल आ गए हैं। ऐसे में आदमी वही पसंद करता है जो कुछ हट कर बनी हों। मेरे ख्याल से ‘आंखें’ या ‘बाज़ीगर’ या ‘रुदाली’ जैसी फिल्में चलने के पीछे यही वजह रही।

क्या इन फिल्मों का दौर लौटेगा?

-लौटेगा। पर कब, कह नहीं सकता। जब लोगों को ख्याल में रख कर फिल्में बनेंगी तो अपने-आप चलेंगी। दरअसल हमारे यहां सिनेमा को गंभीरता से लेने वाले लोग बहुत कम हैं। न सिर्फ दर्शक बल्कि निर्देशक भी इसे हल्के-फुल्के स्तर पर लेते रहे हैं।

कहानी के स्तर पर आप किस तरह का बदलाव पाते हैं?

मूल्यों में गिरावट आई है। और फिल्मों में ही क्यों, आप किसी भी तरफ देखिए, स्तर तो गिरा ही है। चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो या कुछ और।

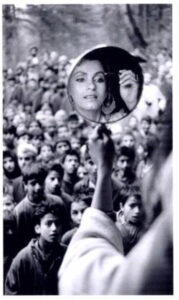

‘माया मेमसाहब’ में आपने काम किया। उसकी सफलता के पीछे क्या कारण रहा?

पहली बात तो यह कि फिल्म तकनीकी स्तर पर काफी उम्दा थी। दूजे निर्देशक की सोच और कहानी पर उसकी पकड़। इसमें दृश्यों को इतने बढ़िया ढंग से फिल्माया गया कि यह फिल्म हॉलीवुड की किसी भी अच्छी फिल्म से टक्कर ले सकती है। इस फिल्म में एक औरत के किरदार को लीक से हट कर दिखाया गया इसलिए लोगों ने इसे पसंद किया।

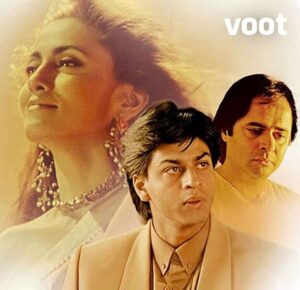

क्या शाहरुख खान और दीपा साही के सीन का फिल्म में होना ज़रूरी था?

नहीं। मेरे हिसाब से तो उस सीन की कत्तई ज़रूरत नहीं थी। पर केतन (‘माया मेमसाहब’ के निर्देशक) ने कुछ सोच कर ही वो सीन डाला होगा क्योंकि केतन उस किस्म का आदमी नहीं है जो सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए अपनी फिल्मों में ऐसी चीज़ें दिखाए।

नए अभिनेताओं में आप किसे पसंद करते हैं?

वैसे तो सभी मेहनत कर रहे हैं पर मुझे आमिर खान पसंद है। वो न सिर्फ एक्टिंग में मेहनत करता है बल्कि पूरी गंभीरता से फिल्म में भी दिलचस्पी लेता है। शाहरुख भी काफी अच्छा है। वो लोगों में उत्सुकता जगाता है और ये दोनों ही ज़्यादा फिल्में एक साथ नहीं करते।

और अभिनेत्रियों में?

(कुछ सोच कर) भई, नई लड़कियों के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा। वैसे सभी अच्छी हैं। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं।

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)