-दीपक दुआ… (This Review is featured in IMDb Critics Reviews)

-दीपक दुआ… (This Review is featured in IMDb Critics Reviews)

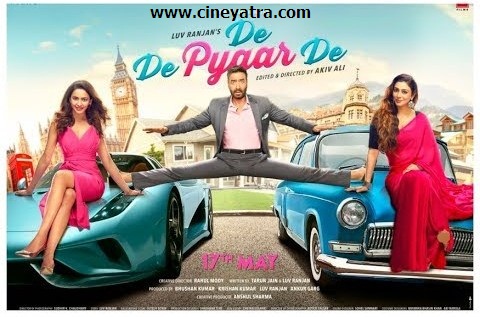

18 साल पहले अपने बीवी-बच्चों को छोड़ कर लंदन आ बसे 50 साल के ‘बुड्ढे’ हीरो को एक 26 साल की लड़की मिलती है। शुरूआती लुका-छुपी के बाद ये दोनों शादी करने को राज़ी हो जाते हैं। हीरो उसे इंडिया में अपनी ‘फैमिली’ से मिलवाने लाता है। दिक्कत यहां आकर शुरू होती है। हीरो की बेटी और बाप उसे दुत्कारते हैं। हीरो का बेटा अपनी ‘होने वाली मां’ पर ही फिदा हो जाता है। हीरो की बीवी और हीरो की होने वाली बीवी के बीच एक अघोषित जंग छिड़ जाती है। हीरो बेचारा अब असमंजस में है कि पुराने रिश्ते निभाए या नए रिश्ते को थामे। लव रंजन इस फिल्म के निर्माताओं और पटकथा-लेखकों में से एक हैं। फिल्म उन्हीं की लिखी कहानी पर बनी है। अपनी बनाई ‘प्यार का पंचनामा’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ जैसी फिल्मों में वह रिश्तों की पेचीदगियों और उन्हें लेकर इंसानी मन की उलझनों पर बात करते-करते इस किस्म के विषयों के माहिर लेखक हो चुके हैं। इस फिल्म में भी वह एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो नामुमकिन और अनहोनी भले न हो, अनोखी ज़रूर है-हमारी फिल्मों के लिए और हमारे समाज के लिए भी जहां ‘बेटी की उम्र की लड़की’ या ‘बाप की उम्र के आदमी’ से रिश्ता रखना गलत समझा जाता है। यह कहानी ऐसे एक रिश्ते के बरअक्स एक शादीशुदा जोड़े के आपसी रिश्ते का भी पंचनामा करती है और बड़े ही कायदे से करती है। पटकथा-लेखकों की यह समझदारी ही कही जाएगी कि उन्होंने इस कहानी को कॉमेडी के रैपर में लपेटते हुए एक सहज-सरल वातावरण में पेश किया जिससे यह गहरी बातें करते हुए भी बोझिल नहीं लगती। फिल्म कम उम्र के आकर्षण, जल्दी शादी करने के चक्कर में पीछे छूट गए सपनों, तलाक के साइड-इफैक्ट्स जैसी बातों पर भी गौर करती है। हीरो के डॉक्टर दोस्त के बहाने भी यह कुछ तल्ख सच्चाइयों पर रोशनी डालती है। कह सकते हैं कि यह फिल्म अच्छी है क्योंकि यह लिखी बहुत कायदे से गई है। लेकिन…

लव रंजन इस फिल्म के निर्माताओं और पटकथा-लेखकों में से एक हैं। फिल्म उन्हीं की लिखी कहानी पर बनी है। अपनी बनाई ‘प्यार का पंचनामा’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ जैसी फिल्मों में वह रिश्तों की पेचीदगियों और उन्हें लेकर इंसानी मन की उलझनों पर बात करते-करते इस किस्म के विषयों के माहिर लेखक हो चुके हैं। इस फिल्म में भी वह एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो नामुमकिन और अनहोनी भले न हो, अनोखी ज़रूर है-हमारी फिल्मों के लिए और हमारे समाज के लिए भी जहां ‘बेटी की उम्र की लड़की’ या ‘बाप की उम्र के आदमी’ से रिश्ता रखना गलत समझा जाता है। यह कहानी ऐसे एक रिश्ते के बरअक्स एक शादीशुदा जोड़े के आपसी रिश्ते का भी पंचनामा करती है और बड़े ही कायदे से करती है। पटकथा-लेखकों की यह समझदारी ही कही जाएगी कि उन्होंने इस कहानी को कॉमेडी के रैपर में लपेटते हुए एक सहज-सरल वातावरण में पेश किया जिससे यह गहरी बातें करते हुए भी बोझिल नहीं लगती। फिल्म कम उम्र के आकर्षण, जल्दी शादी करने के चक्कर में पीछे छूट गए सपनों, तलाक के साइड-इफैक्ट्स जैसी बातों पर भी गौर करती है। हीरो के डॉक्टर दोस्त के बहाने भी यह कुछ तल्ख सच्चाइयों पर रोशनी डालती है। कह सकते हैं कि यह फिल्म अच्छी है क्योंकि यह लिखी बहुत कायदे से गई है। लेकिन… …लेकिन यह फिल्म इतनी भी अच्छी नहीं है, जितनी इसे होना चाहिए था या जितनी यह हो सकती थी। और इसका दोष भी इसके लेखकों के ही माथे है। एक बोल्ड कहानी को बोल्ड तरीके से कहने के बावजूद यह बीच-बीच में ‘सेफ-गेम’ खेलती है। लगता है कि इसे बनाने वालों के मन में भारतीय दर्शकों की सोच के पूर्वाग्रह का डर हावी था जो उन्हें अपनी बातें खुल कर और धड़ल्ले से कहने से रोक रहा था। एक तरफ फिल्म ऐज-गैप या जेनरैशन-गैप तक को लांघने, बिना शादी के सैक्स या लिव-इन में रहने की वकालत करती है तो वहीं रिश्तों, संस्कारों, परिवार आदि को भी संग लिए चलती है। यही कारण है कि अंत तक आते-आते यह हल्की पड़ जाती है। अंत में यह अपने सीक्वेल की खुली संभावना के साथ एक रोचक मोड़ पर खत्म होती है। हालांकि ‘दे दे प्यार दे’ नाम आकर्षक भले हो लेकिन इस कहानी पर पूरी तरह से फिट नहीं होता। अब ऐसे में ‘ले ले प्यार ले’ नाम से इसका अगला भाग बने तो किस्सा कंपलीट हो सकता है।

…लेकिन यह फिल्म इतनी भी अच्छी नहीं है, जितनी इसे होना चाहिए था या जितनी यह हो सकती थी। और इसका दोष भी इसके लेखकों के ही माथे है। एक बोल्ड कहानी को बोल्ड तरीके से कहने के बावजूद यह बीच-बीच में ‘सेफ-गेम’ खेलती है। लगता है कि इसे बनाने वालों के मन में भारतीय दर्शकों की सोच के पूर्वाग्रह का डर हावी था जो उन्हें अपनी बातें खुल कर और धड़ल्ले से कहने से रोक रहा था। एक तरफ फिल्म ऐज-गैप या जेनरैशन-गैप तक को लांघने, बिना शादी के सैक्स या लिव-इन में रहने की वकालत करती है तो वहीं रिश्तों, संस्कारों, परिवार आदि को भी संग लिए चलती है। यही कारण है कि अंत तक आते-आते यह हल्की पड़ जाती है। अंत में यह अपने सीक्वेल की खुली संभावना के साथ एक रोचक मोड़ पर खत्म होती है। हालांकि ‘दे दे प्यार दे’ नाम आकर्षक भले हो लेकिन इस कहानी पर पूरी तरह से फिट नहीं होता। अब ऐसे में ‘ले ले प्यार ले’ नाम से इसका अगला भाग बने तो किस्सा कंपलीट हो सकता है।

दिक्कत इसके किरदारों के साथ भी है। हीरो सब कुछ 18 साल पीछे छोड़ चुका है तो उसे वापस जाना ही क्यों है? जाना है तो अपनी बेटी के हो रहे रिश्ते में दखल क्यों देना है? हीरोइन को अपने से दुगुनी उम्र के इंसान में ऐसा क्या दिखा कि वह उसके पीछे हो ली, जबकि उसे मर्दों की कोई कमी नहीं? हीरो की बीवी उसे देखते ही उस पर हावी होने की कोशिश में क्यों लग गई? हीरो की बेटी को खुद के लिव-इन से दिक्कत नहीं लेकिन अपने पिता के किसी और से शादी करने से प्रॉब्लम क्यों है? अपनी मां पर लाइन मारता पड़ोसी उसे (और बाकी सबको भी) नज़र क्यों नहीं आता?

दिक्कत इसके किरदारों के साथ भी है। हीरो सब कुछ 18 साल पीछे छोड़ चुका है तो उसे वापस जाना ही क्यों है? जाना है तो अपनी बेटी के हो रहे रिश्ते में दखल क्यों देना है? हीरोइन को अपने से दुगुनी उम्र के इंसान में ऐसा क्या दिखा कि वह उसके पीछे हो ली, जबकि उसे मर्दों की कोई कमी नहीं? हीरो की बीवी उसे देखते ही उस पर हावी होने की कोशिश में क्यों लग गई? हीरो की बेटी को खुद के लिव-इन से दिक्कत नहीं लेकिन अपने पिता के किसी और से शादी करने से प्रॉब्लम क्यों है? अपनी मां पर लाइन मारता पड़ोसी उसे (और बाकी सबको भी) नज़र क्यों नहीं आता?

गनीमत यह है कि ये तमाम कमियां इस कहानी के खूबसूरत चेहरों, सुहानी लोकेशनों, चटकीले माहौल और तड़कते गीत-संगीत के चलते उभर नहीं पातीं और अपने रंगीन आवरण में यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में कामयाब रहती है। बतौर एडिटर कई फिल्मों को कस चुके आकिव अली बतौर निर्देशक अपनी इस पहली फिल्म में कहानी कहने की कला का शानदार प्रर्दशन तो करते हैं लेकिन सैकिंड हॉफ में एडिटिंग में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। दस-पंद्रह मिनट की छंटाई इस फिल्म को और बेहतर बना सकती थी। गानों में पंजाबी फ्लेवर है जो इसके किरदारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सैकिंड हॉफ में कुल्लू-मनाली की लोकेशन पर फिट बैठते हैं। और जब मनाली की लोकेशन लंदन से ज़्यादा प्यारी और दिलकश लगने लगें तो थोड़ा श्रेय आर्ट, कैमरे वालों को भी दिया जाना चाहिए। हालांकि मेकअप और कॉस्ट्यूम वालों ने भी फिल्म को ‘चमकाने’ में कोई कसर नहीं रखी है।

अजय देवगन अपनी शांत, ठहरी हुई अदाकारी से अज़ीज़ लगते हैं। तब्बू हर बार की तरह सधी हुई रही हैं। फिल्म का सबसे उभरता हुआ चेहरा रकुल प्रीत सिंह हैं। अपनी अदाकारी से वह दिल और अपने ‘खुलेपन’ से आंखों को भाती हैं। कायदे के रोल मिलें तो वह यहां कइयों के लिए खतरा हो सकती हैं। संस्कारी बाबू जी आलोक नाथ ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ के बाद फिर वैसे ही किरदार में हैं। वह ऐसे किरदारों में ज़्यादा जंचते भी है। बेचारे बेकार में ही उम्र भर संस्कारी बने रहे। कोई उन्हें विलेन बनाए तो वह कमाल कर सकते हैं। जिमी शेरगिल और जावेद जाफरी चंद दृश्यों में भी भारी पड़ते हैं।

अजय देवगन अपनी शांत, ठहरी हुई अदाकारी से अज़ीज़ लगते हैं। तब्बू हर बार की तरह सधी हुई रही हैं। फिल्म का सबसे उभरता हुआ चेहरा रकुल प्रीत सिंह हैं। अपनी अदाकारी से वह दिल और अपने ‘खुलेपन’ से आंखों को भाती हैं। कायदे के रोल मिलें तो वह यहां कइयों के लिए खतरा हो सकती हैं। संस्कारी बाबू जी आलोक नाथ ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ के बाद फिर वैसे ही किरदार में हैं। वह ऐसे किरदारों में ज़्यादा जंचते भी है। बेचारे बेकार में ही उम्र भर संस्कारी बने रहे। कोई उन्हें विलेन बनाए तो वह कमाल कर सकते हैं। जिमी शेरगिल और जावेद जाफरी चंद दृश्यों में भी भारी पड़ते हैं।

(रेटिंग की ज़रूरत ही क्या है? रिव्यू पढ़िए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हां, इस रिव्यू पर अपने विचार ज़रूर बताएं।)

Release Date-17 May, 2019

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)