-दीपक दुआ… (This review is featured in IMDb Critics Reviews)

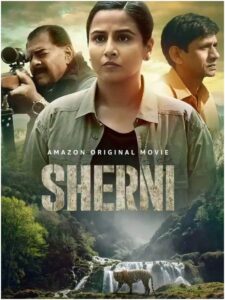

इलाके में नई वन-अधिकारी आई है, विद्या विन्सेंट। जंगल की और जंगली जानवरों की देखभाल करना उसका काम है। वह अपना काम करना भी चाहती है-पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से। लेकिन आड़े आ जाता है सिस्टम। जंगल में एक शेरनी आदमखोर हो चुकी है। गांव वालों को मार रही है। लोग इस शेरनी से मुक्ति चाहते हैं। विद्या चाहती है कि शेरनी भी बच जाए और लोग भी। लेकिन आड़े आ जाता है सिस्टम।

इलाके में नई वन-अधिकारी आई है, विद्या विन्सेंट। जंगल की और जंगली जानवरों की देखभाल करना उसका काम है। वह अपना काम करना भी चाहती है-पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से। लेकिन आड़े आ जाता है सिस्टम। जंगल में एक शेरनी आदमखोर हो चुकी है। गांव वालों को मार रही है। लोग इस शेरनी से मुक्ति चाहते हैं। विद्या चाहती है कि शेरनी भी बच जाए और लोग भी। लेकिन आड़े आ जाता है सिस्टम।

अपनी पिछली फिल्म ‘न्यूटन’ में निर्देशक अमित मसुरकर हमें एक नक्सलप्रभावित गांव में वोट डलवाने वाले ईमानदार अधिकारी से मिलवा चुके हैं। इस बार वह हमें एक उतनी ही ईमानदार फॉरेस्ट अफसर से मिलवाते हैं। विद्या भी न्यूटन की तरह अपना फर्ज़ निभाना चाहती है चाहे उसे अपने उच्चाधिकारियों की नाराज़गी ही क्यों न झेलनी पड़े। फिल्म दिखाती है कि हमारा ‘सिस्टम’ इस तरह का बन चुका है जिसमें न तो कोई कुछ अलग हट कर करना चाहता है और न ही किसी को करने देना चाहता है। फिल्म इस बात को भी अंडरलाइन करती है कि सिस्टम में शक्ति का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है। ऊंची कुर्सी पर बैठा शख्स अगर राज़ी न हो तो नीचे वाले चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते।

विद्या के बहाने से हम असल में अपने सिस्टम के उन लोगों से मिलते हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पाते क्योंकि ‘समाज’ असल में ‘जंगलराज’ में बदल चुका है। आदमखोर शेरनी को पकड़ना जंगल के अधिकारियों के लिए ड्यूटी है। लेकिन स्थानीय नेताओं के लिए वह एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। गांव वालों के लिए वह एक दहशत है तो वहीं मीडिया के लिए सिर्फ एक सनसनी। एक शिकारी के लिए वह रिकॉर्ड बनाने का बहाना है तो वहीं बड़े अफसरों के लिए सिर्फ एक मुसीबत, जिससे वह जल्द छुटकारा पा लेना चाहते हैं। इस फिल्म को देखते हुए ‘पीपली लाइव’ की भी याद आती है। वहां का नत्था और यहां की आदमखोर शेरनी असल में हमें अपने समाज के नंगे हो चुके चेहरे ही दिखाते हैं।

विद्या के बहाने से हम असल में अपने सिस्टम के उन लोगों से मिलते हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पाते क्योंकि ‘समाज’ असल में ‘जंगलराज’ में बदल चुका है। आदमखोर शेरनी को पकड़ना जंगल के अधिकारियों के लिए ड्यूटी है। लेकिन स्थानीय नेताओं के लिए वह एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। गांव वालों के लिए वह एक दहशत है तो वहीं मीडिया के लिए सिर्फ एक सनसनी। एक शिकारी के लिए वह रिकॉर्ड बनाने का बहाना है तो वहीं बड़े अफसरों के लिए सिर्फ एक मुसीबत, जिससे वह जल्द छुटकारा पा लेना चाहते हैं। इस फिल्म को देखते हुए ‘पीपली लाइव’ की भी याद आती है। वहां का नत्था और यहां की आदमखोर शेरनी असल में हमें अपने समाज के नंगे हो चुके चेहरे ही दिखाते हैं।

फिल्म हमें विद्या के बहाने से उन ‘लेडी’ अफसरों की निजी ज़िंदगियों में भी ले जाती है जो पुरुषों के साथ डट कर खड़ी होना चाहती हैं लेकिन कभी घर तो कभी बाहर, उन्हें भेदभाव झेलना ही पड़ता है। ‘न्यूटन’ की समीक्षा में मैंने लिखा था कि निर्देशक अमित मसुरकर के अंदर ज़रूर कोई सुलेमानी कीड़ा है जो उन्हें लीक से हट कर फिल्में बनाने को प्रेरित करता है। इस फिल्म से अमित मेरी उस बात को एक बार फिर सही साबित करते हैं। आस्था टिकू अपनी कहानी और पटकथा से हमें जिस यथार्थ से रूबरू करवाना चाहती हैं, अमित हमें उसी वास्तविक दुनिया में ले जाते हैं। यही कारण है कि कभी यह फिल्म जंगल पर बनी किसी डॉक्यूमैंट्री का-सा अहसास देती हैं तो कभी ऐसा लगता है जैसे यह हमें किसी नेशनल पार्क में सफारी करवा रही है। कहीं-कहीं तो यह भी महसूस होता है कि डायरेक्टर ने कुछ गढ़ा नहीं बल्कि स्वाभाविक तौर पर जो हो रहा था उसे ही शूट कर लिया। राकेश हरिदास का कैमरा भी हमें यही अहसास देता है।

फिल्म हमें विद्या के बहाने से उन ‘लेडी’ अफसरों की निजी ज़िंदगियों में भी ले जाती है जो पुरुषों के साथ डट कर खड़ी होना चाहती हैं लेकिन कभी घर तो कभी बाहर, उन्हें भेदभाव झेलना ही पड़ता है। ‘न्यूटन’ की समीक्षा में मैंने लिखा था कि निर्देशक अमित मसुरकर के अंदर ज़रूर कोई सुलेमानी कीड़ा है जो उन्हें लीक से हट कर फिल्में बनाने को प्रेरित करता है। इस फिल्म से अमित मेरी उस बात को एक बार फिर सही साबित करते हैं। आस्था टिकू अपनी कहानी और पटकथा से हमें जिस यथार्थ से रूबरू करवाना चाहती हैं, अमित हमें उसी वास्तविक दुनिया में ले जाते हैं। यही कारण है कि कभी यह फिल्म जंगल पर बनी किसी डॉक्यूमैंट्री का-सा अहसास देती हैं तो कभी ऐसा लगता है जैसे यह हमें किसी नेशनल पार्क में सफारी करवा रही है। कहीं-कहीं तो यह भी महसूस होता है कि डायरेक्टर ने कुछ गढ़ा नहीं बल्कि स्वाभाविक तौर पर जो हो रहा था उसे ही शूट कर लिया। राकेश हरिदास का कैमरा भी हमें यही अहसास देता है।

विद्या बालन उम्दा काम करती हैं। फिल्म सबसे ज़्यादा उभरने का मौका बृजेंद्र काला को देती है और वह पूरी तन्मयता से अपने किरदार को न सिर्फ जीते हैं बल्कि इस सूखी फिल्म में कॉमिक रिलीफ भी देते हैं। नीरज कबी, विजय राज़ और शरत सक्सेना खूब जंचते हैं। इला अरुण, मुकेश प्रजापति, मुकुल चड्ढा, सत्यकाम आनंद, आराधना पारास्ते, मनोज बक्शी, अमर सिंह परिहार, संपा मंडल, एकता श्री जैसे बहुत सारे कलाकार कुछ-कुछ देर को दिखते हैं और सहज लगते हैं। एक सच यह भी है कि इस फिल्म के बहुत सारे कलाकार, एक्टर नहीं बल्कि रियल किरदार ही लगते हैं। गीत-संगीत की ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी। जो है, सही है। कहीं-कहीं स्क्रिप्ट के तार हल्के टूटते हैं और फिल्म कुछ ज़रूरी सवालों से बचती हुई-सी भी मालूम होती है।

विद्या बालन उम्दा काम करती हैं। फिल्म सबसे ज़्यादा उभरने का मौका बृजेंद्र काला को देती है और वह पूरी तन्मयता से अपने किरदार को न सिर्फ जीते हैं बल्कि इस सूखी फिल्म में कॉमिक रिलीफ भी देते हैं। नीरज कबी, विजय राज़ और शरत सक्सेना खूब जंचते हैं। इला अरुण, मुकेश प्रजापति, मुकुल चड्ढा, सत्यकाम आनंद, आराधना पारास्ते, मनोज बक्शी, अमर सिंह परिहार, संपा मंडल, एकता श्री जैसे बहुत सारे कलाकार कुछ-कुछ देर को दिखते हैं और सहज लगते हैं। एक सच यह भी है कि इस फिल्म के बहुत सारे कलाकार, एक्टर नहीं बल्कि रियल किरदार ही लगते हैं। गीत-संगीत की ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी। जो है, सही है। कहीं-कहीं स्क्रिप्ट के तार हल्के टूटते हैं और फिल्म कुछ ज़रूरी सवालों से बचती हुई-सी भी मालूम होती है।

अमेज़न पर आई इस फिल्म में ‘फिल्मीपन’ बहुत कम है। यही वजह है कि काफी देर तक यह हमें ‘सूखी-सी’ लगती है। लेकिन हौले-हौले पग धरती शेरनी जब आगे बढ़ती है तो यह हमें भी अपने साथ लिए चलती है। जो सिनेमा आपकी उंगली पकड़ ले, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

अमेज़न पर आई इस फिल्म में ‘फिल्मीपन’ बहुत कम है। यही वजह है कि काफी देर तक यह हमें ‘सूखी-सी’ लगती है। लेकिन हौले-हौले पग धरती शेरनी जब आगे बढ़ती है तो यह हमें भी अपने साथ लिए चलती है। जो सिनेमा आपकी उंगली पकड़ ले, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

(रेटिंग की ज़रूरत ही क्या है? रिव्यू पढ़िए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हां, इस रिव्यू पर अपने विचार ज़रूर बताएं।)

Release Date-18 June, 2021

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)