-दीपक दुआ… (This review is featured in IMDb Critics Reviews)

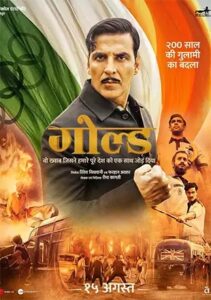

1936 के बर्लिन ओलंपिक में गुलाम भारत यानी ब्रिटिश इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मैडल तो जीता लेकिन स्टेडियम में ब्रिटेन का राष्ट्रगान बज रहा था। देश आज़ाद हुआ तो उसी टीम के जूनियर मैनेजर ने सपना देखा कि 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम ‘दो सौ साल की गुलामी’ के बाद जीते और अपने ‘जन गण मन…’ की धुन पर गोल्ड लेकर आए। और बस, वो जुट गया तमाम बाधाओं के बीच एक जानदार टीम तैयार करने में जो एक शानदार जीत हासिल कर सके।

1936 के बर्लिन ओलंपिक में गुलाम भारत यानी ब्रिटिश इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मैडल तो जीता लेकिन स्टेडियम में ब्रिटेन का राष्ट्रगान बज रहा था। देश आज़ाद हुआ तो उसी टीम के जूनियर मैनेजर ने सपना देखा कि 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम ‘दो सौ साल की गुलामी’ के बाद जीते और अपने ‘जन गण मन…’ की धुन पर गोल्ड लेकर आए। और बस, वो जुट गया तमाम बाधाओं के बीच एक जानदार टीम तैयार करने में जो एक शानदार जीत हासिल कर सके।

यह सही है कि 1948 में भारतीय टीम ने लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को उसी के घर में 4-0 से हरा कर गोल्ड जीता था। लेकिन इतिहास यह नहीं बताता कि वो सपना किसी टीम-मैनेजर का था। लेकिन यह फिल्म है जनाब, जो इतिहास के कुछ सच्चे किस्सों में ढेर सारी कल्पनाएं मिला कर आपको देशप्रेम की ऐसी चाशनी चटाती है कि आप बिना कुछ आगा-पीछा सोचे बस, उसे चाटते चले जाते हैं।

फिल्म अपने कलेवर से ‘चक दे इंडिया’ और ‘लगान’ सरीखी लगती है। लेकिन अपने तेवर से यह उनके पांव की धूल भी साबित नहीं हो पाती। ‘चक दे इंडिया’ का कोच कबीर खान खुद पर लगे दाग को साफ करने के लिए लौटा है। ‘लगान’ के खिलाड़ी अपनी दासता के दर्द पर जीत का मरहम लगाना चाहते हैं। लेकिन यहां टीम-मैनेजर तपन दास क्यों बावलों की तरह खुद को, अपने पैसों को, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को हॉकी की टीम खड़ा करने में डुबो रहा है, फिल्म यह बताना ज़रूरी नहीं समझती। एक तरफ उसके किरदार को पियक्कड़, धोखेबाज़, खिलंदड़ दिखाया जाना और दूसरी तरफ देश के प्रति अचानक से जगने वाला समर्पण अजीब-सा लगता है। बेहतर होता कि तपन की किसी बैक-स्टोरी से कोई पुख्ता आधार बनाया जाता और उस पर कहानी की इमारत खड़ी होती। फिल्म की स्क्रिप्ट भी कई गैरज़रूरी और लंबे दृश्यों के कारण बार-बार हिचकोले खाती है। कुछ एक मिनट की कटाई-छंटाई इसे और बेहतर बना सकती थी। हालांकि कहानी लगातार आगे की तरफ चल रही है, तपन के टीम को बनाने की मेहनत, आज़ादी और मुल्क के बंटवारे के बाद टीम के कई सदस्यों का हिन्दुस्तान से चले जाना, तपन का एक नई टीम बनाना, लंदन में पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी खिलाड़ियों का एक-दूजे को सपोर्ट करना जैसे सीक्वेंस लुभाते तो हैं लेकिन ज़्यादा मजबूती से बांध नहीं पाते। क्लाइमैक्स में होने वाले मैच में भारत के जीतने और उधर स्टेडियम व इधर थिएटर में लोगों के खड़े होने ने रोमांचित करना ही था, सो किया।

फिल्म अपने कलेवर से ‘चक दे इंडिया’ और ‘लगान’ सरीखी लगती है। लेकिन अपने तेवर से यह उनके पांव की धूल भी साबित नहीं हो पाती। ‘चक दे इंडिया’ का कोच कबीर खान खुद पर लगे दाग को साफ करने के लिए लौटा है। ‘लगान’ के खिलाड़ी अपनी दासता के दर्द पर जीत का मरहम लगाना चाहते हैं। लेकिन यहां टीम-मैनेजर तपन दास क्यों बावलों की तरह खुद को, अपने पैसों को, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को हॉकी की टीम खड़ा करने में डुबो रहा है, फिल्म यह बताना ज़रूरी नहीं समझती। एक तरफ उसके किरदार को पियक्कड़, धोखेबाज़, खिलंदड़ दिखाया जाना और दूसरी तरफ देश के प्रति अचानक से जगने वाला समर्पण अजीब-सा लगता है। बेहतर होता कि तपन की किसी बैक-स्टोरी से कोई पुख्ता आधार बनाया जाता और उस पर कहानी की इमारत खड़ी होती। फिल्म की स्क्रिप्ट भी कई गैरज़रूरी और लंबे दृश्यों के कारण बार-बार हिचकोले खाती है। कुछ एक मिनट की कटाई-छंटाई इसे और बेहतर बना सकती थी। हालांकि कहानी लगातार आगे की तरफ चल रही है, तपन के टीम को बनाने की मेहनत, आज़ादी और मुल्क के बंटवारे के बाद टीम के कई सदस्यों का हिन्दुस्तान से चले जाना, तपन का एक नई टीम बनाना, लंदन में पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी खिलाड़ियों का एक-दूजे को सपोर्ट करना जैसे सीक्वेंस लुभाते तो हैं लेकिन ज़्यादा मजबूती से बांध नहीं पाते। क्लाइमैक्स में होने वाले मैच में भारत के जीतने और उधर स्टेडियम व इधर थिएटर में लोगों के खड़े होने ने रोमांचित करना ही था, सो किया।

यह फिल्म इतना तो बताती ही है कि अतीत के पन्ने पलटें तो ढेरों उम्दा कहानियां मिल सकती हैं। यह अलग बात है कि इसकी साधारण स्क्रिप्ट इसे उम्दा फिल्मों में शामिल होने से रोकती है। यहां तक कि जावेद अख्तर के संवाद भी ऐसे नहीं हैं जो तालियां बटोर सकें। हां, रीमा कागती के निर्देशन में दम दिखता है। सैट-डिज़ाइनिंग, रंगों का इस्तेमाल, कास्ट्यूम, किरदारों की बोली, बैकग्राउंड म्यूज़िक आदि पर की गई मेहनत भी नज़र आती है। गीत-संगीत कमज़ोर है। गाने ज़्यादा हैं और कई जगह ठुंसे हुए लगते हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी हैं। कई जगह तो वह काफी ओवर लगते हैं। कुणाल कपूर, विनीत कुमार सिंह, अमित साध आदि बेहतर काम कर गए। बाज़ी मारी हिम्मत सिंह की भूमिका करने वाले सनी कौशल ने। मौनी रॉय अच्छी लगीं।

यह फिल्म इतना तो बताती ही है कि अतीत के पन्ने पलटें तो ढेरों उम्दा कहानियां मिल सकती हैं। यह अलग बात है कि इसकी साधारण स्क्रिप्ट इसे उम्दा फिल्मों में शामिल होने से रोकती है। यहां तक कि जावेद अख्तर के संवाद भी ऐसे नहीं हैं जो तालियां बटोर सकें। हां, रीमा कागती के निर्देशन में दम दिखता है। सैट-डिज़ाइनिंग, रंगों का इस्तेमाल, कास्ट्यूम, किरदारों की बोली, बैकग्राउंड म्यूज़िक आदि पर की गई मेहनत भी नज़र आती है। गीत-संगीत कमज़ोर है। गाने ज़्यादा हैं और कई जगह ठुंसे हुए लगते हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी हैं। कई जगह तो वह काफी ओवर लगते हैं। कुणाल कपूर, विनीत कुमार सिंह, अमित साध आदि बेहतर काम कर गए। बाज़ी मारी हिम्मत सिंह की भूमिका करने वाले सनी कौशल ने। मौनी रॉय अच्छी लगीं।

देशप्रेम की चाशनी हल्की हो तो भी पसंद की जाती है। ऊपर से ‘गोल्ड’ की रिलीज़ के समय 15 अगस्त के मौके और अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत से उमड़े भावनाओं के ज्वार व छुट्टियों के चलते यह फिल्म पैसे भले कमा ले लेकिन इसे देखते हुए न मुट्ठियां भिंचती हैं, न हाथों में पसीना आता है, न आंखें नम होती हैं, न दिल डूबता-उतराता है। और जब यह सब नहीं होता है न, तो ‘गोल्ड’ की चमक फीकी लगने लगती है।

अपनी रेटिंग-ढाई स्टार

Release Date-15 August, 2018

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म-पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)