-दीपक दुआ…

-दीपक दुआ…

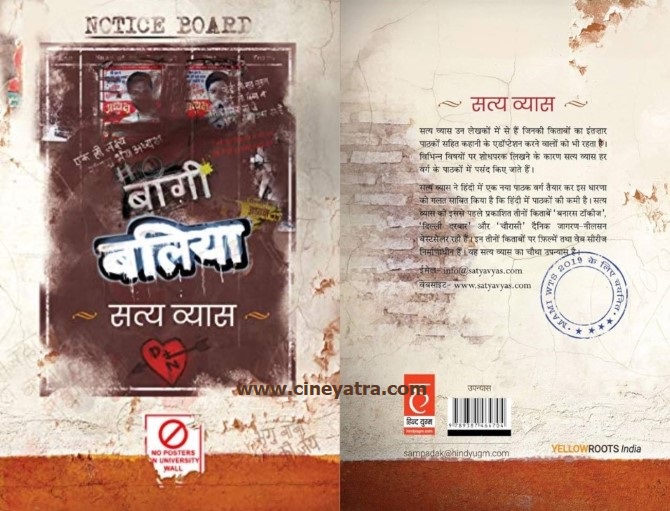

बलिया-बिहार को छूता उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला। भृगु महाराज की धरती। वामन अवतार में आए विष्णु को तीनों लोक दान में दे देने वाले बलि महाराज की धरती। छात्र राजनीति का अखाड़ा। यहीं के एक कॉलेज में पढ़ते दो जिगरी यार-संजय और रफीक। संजय छात्र संघ का अध्यक्ष बनना चाहता है और रफीक उसे अध्यक्ष बनाना। लेकिन यह इतना आसान भी तो नहीं। राजनीति के चालाक खिलाड़ी कुछ ऐसी साज़िशें रचते हैं कि सब उलट-पुलट हो जाता है। इन हालातों से कैसे निबटते हैं ये दोनों, यही कहानी है सत्य व्यास के इस चौथे उपन्यास ‘बाग़ी बलिया’ की।

‘नई वाली हिन्दी’ की ताकतवर कलम अपने हाथों में लेकर सत्य ने अब तक जो भी (बनारस टॉकीज़, दिल्ली दरबार, चौरासी) रचा है, पाठकों ने उस पर अपनी पसंदगी के भर-भर ठप्पे लगाए हैं। लेकिन सत्य का यह उपन्यास उन्हें अपने पिछले तीनों उपन्यासों से कहीं परे, कहीं ऊपर ले जाकर खड़ा करता है। पहली वजह इसकी कहानी ही है जिसमें एक साथ राजनीतिक पैंतरेबाजियां, याराना, इश्क, साज़िशें, आपस का बदला, छोटे शहर का माहौल, इतिहास की समझ जैसी ढेरों बातें हैं। लेकिन इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है इसका लेखन। उपन्यास को किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लिखना सत्य की खूबी रही है और इस बार उनका यह हुनर अपने अभी तक के चरम पर दिखाई देता है। पन्ना-दर-पन्ना आप इसे पढ़ते हैं और यह कहानी सीन-दर-सीन आपकी आंखों के सामने चलती चली जाती है। पूर्वांचल में अपनी जड़ें होने के कारण यहां की पृष्ठभूमि पर लिखना सत्य के लिए सरल और सहज होना स्वाभाविक है लेकिन जिस तरह से वह तत्कालीन राजनीति और समाज के साथ इतिहास के तथ्यों को मिलाते हैं, वैसी कल्पना कर पाना उन्हें बतौर लेखक, बतौर कहानीकार एक नई ऊंचाई देता है। भाषा पर सत्य व्यास की जैसी पकड़ है वैसी उनके समकालीन लेखकों में से शायद ही किसी के पास हो। कलिष्ट हिन्दी से लेकर उर्दू और स्थानीय बोली के शब्दों, उक्तियों का अद्भुत ढंग से इस्तेमाल करके वह अपने पाठक को ऐसा बांध लेते हैं कि उसे कहानी के मज़े के साथ-साथ भाषा-ज्ञान मुफ्त में मिलने लगता है। अपनी कहानियों में रोचक और ज़रूरत के मुताबिक किरदार रचना और उन किरदारों से पाठकों का जुड़ाव कायम कर पाने का करिश्मा सत्य हमेशा से ही दिखाते आए हैं। अधपगले डॉक साहब की ऊल-जलूल बातों को जिस तरह से उन्होंने इस कहानी का हिस्सा बनाया है, उस पर सिर्फ वाह-वाह ही की जा सकती है।

भाषा पर सत्य व्यास की जैसी पकड़ है वैसी उनके समकालीन लेखकों में से शायद ही किसी के पास हो। कलिष्ट हिन्दी से लेकर उर्दू और स्थानीय बोली के शब्दों, उक्तियों का अद्भुत ढंग से इस्तेमाल करके वह अपने पाठक को ऐसा बांध लेते हैं कि उसे कहानी के मज़े के साथ-साथ भाषा-ज्ञान मुफ्त में मिलने लगता है। अपनी कहानियों में रोचक और ज़रूरत के मुताबिक किरदार रचना और उन किरदारों से पाठकों का जुड़ाव कायम कर पाने का करिश्मा सत्य हमेशा से ही दिखाते आए हैं। अधपगले डॉक साहब की ऊल-जलूल बातों को जिस तरह से उन्होंने इस कहानी का हिस्सा बनाया है, उस पर सिर्फ वाह-वाह ही की जा सकती है।

यह सत्य की कलम का ही जादू है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए कहीं आप मुस्कुराते हैं, कहीं ठहाके लगाते हैं तो कहीं आप का दिल बैठने लगता है और कहीं यह भी मन करता है कि फफक कर रो पड़ें। कुछ-एक जगह आने वाली घटनाओं का अंदाज़ा होने और सिर्फ एक जगह लॉजिक छोड़ती कहानी को नज़रअंदाज़ कर दें तो यह उपन्यास सिर्फ ‘नई वाली हिन्दी’ में ही नहीं बल्कि आज के दौर में रचे जा रहे साहित्य में भी एक चमकते सिंहासन पर बैठा नज़र आता है। और शायद मौजूदा दौर का यह इकलौता उपन्यास होगा जो अपने सीक्वेल की प्रबल संभावना के साथ खत्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि इसका अगला भाग इससे कहीं ज़्यादा समृद्ध कहानी लेकर आएगा।

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)

(दीपक दुआ फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। मिज़ाज से घुमक्कड़। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं।)