-दीपक दुआ… (This review is featured in IMDb Critics Reviews)

लेखक-निर्देशक सुभाष कपूर ने 2013 में आई ‘जॉली एल.एल.बी.’ में एक हिट एंड रन केस के बहाने से सिस्टम की खामियों पर बात की थी। उस फिल्म के रिव्यू में मैंने लिखा था कि जब आप के हाथ में हथौड़ा हो तो चोट भी ज़ोरदार करनी चाहिए। यह चोट उन्होंने 2017 में आई ‘जॉली एल.एल.बी. 2’ में एक फेक एनकाऊंटर के बहाने से सचमुच बड़े ही ज़ोरदार ढंग से की थी। इस फिल्म को मैंने एक ‘करारा कनपुरिया कनटॉप’ बताया था। अब इस तीसरी वाली ‘जॉली एल.एल.बी. 3’ में सुभाष कपूर ने अपने पंखों को फैलाया है और विकास के नाम पर आम लोगों के साथ होने वाली संगठित धोखाधड़ी को दिखाने का प्रयास किया है।

(रिव्यू-करारा कनपुरिया कनटाप है ‘जॉली एल.एल.बी. 2’)

यह कहानी है राजस्थान के परसौल नाम के एक ऐसे गांव की जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बिज़नेस ग्रुप किसानों से ज़मीन खरीद रहा है। इस काम में स्थानीय नेताओं से लेकर प्रशासन तक उसका मददगार है। कुछ ने ज़मीन अपनी मर्ज़ी से बेची तो किसी की हथिया ली गई। जिसने विरोध किया उसकी आवाज़ दबा दी गई। ऐसे ही एक किसान की खुदकुशी के बाद उसकी विधवा ने दिल्ली की अदालत में दस्तक दी जहां उसे मिले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली और जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। इन दो जॉलियों और उस पूंजीपति की तिकड़मों की भिड़ंत के बहाने से यह फिल्म हमें ‘विकास’ के नाम पर होने वाली साज़िशों और सिस्टम की चालों को न सिर्फ करीब से दिखाती है बल्कि उन पर करारी टिप्पणियां करते हुए एक बार फिर उस उम्मीद को ज़िंदा रखती है कि अभी भी हमारे चारों तरफ सब कुछ मरा नहीं है।

यह कहानी है राजस्थान के परसौल नाम के एक ऐसे गांव की जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बिज़नेस ग्रुप किसानों से ज़मीन खरीद रहा है। इस काम में स्थानीय नेताओं से लेकर प्रशासन तक उसका मददगार है। कुछ ने ज़मीन अपनी मर्ज़ी से बेची तो किसी की हथिया ली गई। जिसने विरोध किया उसकी आवाज़ दबा दी गई। ऐसे ही एक किसान की खुदकुशी के बाद उसकी विधवा ने दिल्ली की अदालत में दस्तक दी जहां उसे मिले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली और जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। इन दो जॉलियों और उस पूंजीपति की तिकड़मों की भिड़ंत के बहाने से यह फिल्म हमें ‘विकास’ के नाम पर होने वाली साज़िशों और सिस्टम की चालों को न सिर्फ करीब से दिखाती है बल्कि उन पर करारी टिप्पणियां करते हुए एक बार फिर उस उम्मीद को ज़िंदा रखती है कि अभी भी हमारे चारों तरफ सब कुछ मरा नहीं है।

इस फिल्म को उत्तर प्रदेश के भट्टा-परसौल प्रकरण से प्रेरित बताया गया है। बता दूं कि 2011 में तत्कालीन मायावती सरकार ने दिल्ली के निकट ग्रेटर नोएडा के भट्टा और परसौल नामक दो गांवों की ज़मीन औने-पौने दामों में अधिग्रहीत की थी। मुआवजे की कम रकम को लेकर हुआ विरोध किसानों और प्रशासन के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया था। फिल्म का परसौल गांव राजस्थान में है और विषय भी बदल कर मुआवजे की रकम की बजाय धोखे से ज़मीन हथियाने व प्रशासन की मिलीभगत से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का रखा गया है जो तब अधिक तर्कसंगत लगता है जब एक किसान अपनी ज़मीन को न बेचने की वजह बताते हुए कहता है-म्हारी ज़मीन म्हारी मर्ज़ी।

‘जॉली एल.एल.बी.’ सीरिज़ की फिल्में कॉमिक फ्लेवर में किसी सीरियस मुद्दे पर बात करने के लिए जानी जाती हैं। पिछली दो फिल्मों से सुभाष कपूर ने ऐसी उम्मीदें खड़ी कर दी हैं कि वह चाह कर भी अब इस सीरिज़ को हल्केपन की तरफ नहीं ले जा सकते। शायद यही कारण है कि जहां पहली दो फिल्मों के बीच चार साल का फासला था वहीं इस बार उन्होंने दर्शकों को साढ़े आठ साल लंबा इंतज़ार करवाया है। इस बार का मुद्दा है भी काफी संवेदनशील। विकास के नाम पर आम जनता के साथ होने वाले कपट की बात करती इस फिल्म में उन्होंने हमेशा की तरह कई सारे सामयिक मुद्दों को छूने की कोशिश भी की है-कहीं हौले से तो कहीं दम लगा कर। यह फिल्म किसानों के हक की बात करती है। उन्हें कर्ज़ा देकर जाल में फांसने वालों की बात करती है। बताती है कि कहीं कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला हो तो कैसे कुछ लोग आम लोगों की ज़मीन खरीद कर खुद उस प्रोजेक्ट की मलाई चाटने लगते हैं। उन कथित विशेषज्ञों की बात करती है जो ज़मीन पर ऐसा माहौल बनाने में मदद करते हैं ताकि उससे किसी खास आदमी को फायदा हो सके। आम लोगों के संग खड़े होने का दावा करने वाले एन.जी.ओ. की बात करती है। नेताओं और सरकारी तंत्र के किसी व्यक्ति विशेष के सामने बिछे रहने की बात करती है। बैंकों का पैसा खाकर देश छोड़ने वालों की बात करती है। बड़े मगर भ्रष्ट लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले ‘बड़े’ वकीलों की बात करती है तो वहीं घर चलाने के लिए तिकड़में भिड़ाने वाले छोटे वकीलों की भी बात करती है। ये बातें कहीं उभर कर गहरा असर छोड़ जाती हैं तो कहीं-कहीं किनारे से होकर भी निकल जाती हैं। फिल्म देखते हुए यह भी महसूस होता है कि कुछ बातों को सुभाष कपूर जान-बूझ कर अनदेखा करके निकल गए। खासतौर से वकीलों और वकालत के ‘धंधे’ के बारे में इस बार उनकी चुप्पी खली। समझा जा सकता है कि विवादों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। वैसे भी अपने यहां और किसी बात पर भले ही कितना शोर मच जाए, वकीलों के ‘हितों’ के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, यह तय है।

‘जॉली एल.एल.बी.’ सीरिज़ की फिल्में कॉमिक फ्लेवर में किसी सीरियस मुद्दे पर बात करने के लिए जानी जाती हैं। पिछली दो फिल्मों से सुभाष कपूर ने ऐसी उम्मीदें खड़ी कर दी हैं कि वह चाह कर भी अब इस सीरिज़ को हल्केपन की तरफ नहीं ले जा सकते। शायद यही कारण है कि जहां पहली दो फिल्मों के बीच चार साल का फासला था वहीं इस बार उन्होंने दर्शकों को साढ़े आठ साल लंबा इंतज़ार करवाया है। इस बार का मुद्दा है भी काफी संवेदनशील। विकास के नाम पर आम जनता के साथ होने वाले कपट की बात करती इस फिल्म में उन्होंने हमेशा की तरह कई सारे सामयिक मुद्दों को छूने की कोशिश भी की है-कहीं हौले से तो कहीं दम लगा कर। यह फिल्म किसानों के हक की बात करती है। उन्हें कर्ज़ा देकर जाल में फांसने वालों की बात करती है। बताती है कि कहीं कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला हो तो कैसे कुछ लोग आम लोगों की ज़मीन खरीद कर खुद उस प्रोजेक्ट की मलाई चाटने लगते हैं। उन कथित विशेषज्ञों की बात करती है जो ज़मीन पर ऐसा माहौल बनाने में मदद करते हैं ताकि उससे किसी खास आदमी को फायदा हो सके। आम लोगों के संग खड़े होने का दावा करने वाले एन.जी.ओ. की बात करती है। नेताओं और सरकारी तंत्र के किसी व्यक्ति विशेष के सामने बिछे रहने की बात करती है। बैंकों का पैसा खाकर देश छोड़ने वालों की बात करती है। बड़े मगर भ्रष्ट लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले ‘बड़े’ वकीलों की बात करती है तो वहीं घर चलाने के लिए तिकड़में भिड़ाने वाले छोटे वकीलों की भी बात करती है। ये बातें कहीं उभर कर गहरा असर छोड़ जाती हैं तो कहीं-कहीं किनारे से होकर भी निकल जाती हैं। फिल्म देखते हुए यह भी महसूस होता है कि कुछ बातों को सुभाष कपूर जान-बूझ कर अनदेखा करके निकल गए। खासतौर से वकीलों और वकालत के ‘धंधे’ के बारे में इस बार उनकी चुप्पी खली। समझा जा सकता है कि विवादों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। वैसे भी अपने यहां और किसी बात पर भले ही कितना शोर मच जाए, वकीलों के ‘हितों’ के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, यह तय है।

बतौर निर्देशक यह फिल्म एक बार फिर से सुभाष कपूर को एक ऊंचे पायदान पर खड़ा करती है। फिल्म की गंभीरता को बैलैंस करने के लिए उन्होंने दोनों जॉलियों की टक्कर को तो कॉमिक ढंग से दिखाया ही है, जज सुंदरलाल त्रिपाठी के किरदार को विस्तार देते हुए उन्हें भी इस ड्रामे का हिस्सा बनाया है। हालांकि इस चक्कर में कुछ एक सीन जबरन भी लगते हैं लेकिन फिल्म के मूड को हल्का बनाए रखने के लिए वे ज़रूरी भी जान पड़ते हैं। हुमा कुरैशी, अमृता राव और शिल्पा शुक्ला के किरदार सजावटी भले ही लगे हों लेकिन पर्दे पर महिला चरित्रों के द्वारा संतुलन बनाने के लिए आवश्यक भी लगते हैं। कुछ एक सीक्वेंस ‘फिल्मी’ हैं, उनसे बचा जाता तो शायद फिल्म अधिक पैनी होती।

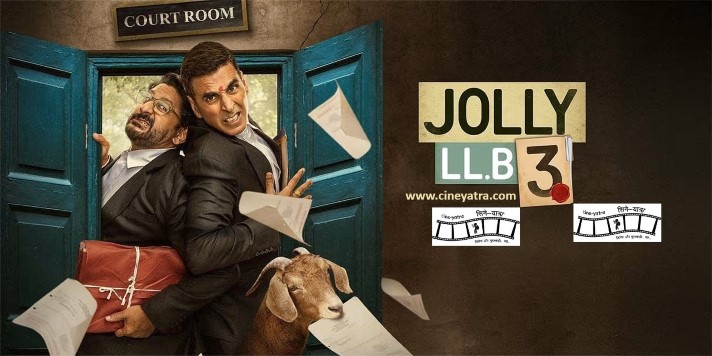

अरशद वारसी और अक्षय कुमार अपने-अपने जॉली को बेहद सधेपन से निभाते हैं। अक्षय की लाउड हरकतें उन्हें दर्शकों का प्रिय बनाती हैं। उद्योगपति बने गजराज राव की भंगिमाएं हद दर्जे की विश्वसनीय रही हैं। जॉलियों के विरुद्ध खड़ें वकील के किरदार में राम कपूर अच्छा काम करने के बावजूद ज़ोरदार नहीं लगे क्योंकि पहले भाग के बोमन ईरानी और दूसरे वाले के अन्नू कपूर सरीखी आग उनके किरदार में नहीं दिखी। रॉबिन दास, अविजित दत्त, खरज मुखर्जी, सुशील पांडेय, बृजेंद्र काला, साराह हाशमी, विनोद सूर्यवंशी, विभा छिब्बर, विश्वा भानु, राजश्री सावंत, महेश शर्मा, श्रीकांत वर्मा जैसे कलाकार फिल्म को ताने रखने में मदद देते हैं। हालांकि मजमा लूटने का काम इस बार भी जज बने सौरभ शुक्ला ने ही किया है। अपने भावों और संवाद अदायगी से उन्होंने फिर साबित किया है कि कैसे एक एक्टर किसी किरदार को ऊंचाई पर ले जाकर उसे एक पैमाने के तौर पर स्थापित कर देता है। मुमकिन है कि भविष्य में इस फिल्म के जॉली बदल जाएं लेकिन सौरभ शुक्ला और उनका किरदार इस फिल्म की आत्मा है, उसे बदलना नामुमकिन होगा। सीमा विश्वास ने एक किसान की विधवा के बेबस मगर मज़बूत किरदार को जिस गहराई से निभाया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अधिकांश जगह तो उन्होंने अपनी चुप्पी से असर छोड़ा है और जहां कहीं उन्होंने राजस्थानी लहज़े में संवाद बोले, छा गईं। उनके इस लहज़े के लिए लेखक रामकुमार सिंह का सहयोग भी उल्लेखनीय है। रामकुमार ने इस फिल्म में एक मार्मिक कविता भी लिखी है। फिल्म की शुरुआत में आने वाली यह कविता ही इस फिल्म की कहानी की दिशा निर्धारित करती है। बाकी गाने-वाने साधारण हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी।

अरशद वारसी और अक्षय कुमार अपने-अपने जॉली को बेहद सधेपन से निभाते हैं। अक्षय की लाउड हरकतें उन्हें दर्शकों का प्रिय बनाती हैं। उद्योगपति बने गजराज राव की भंगिमाएं हद दर्जे की विश्वसनीय रही हैं। जॉलियों के विरुद्ध खड़ें वकील के किरदार में राम कपूर अच्छा काम करने के बावजूद ज़ोरदार नहीं लगे क्योंकि पहले भाग के बोमन ईरानी और दूसरे वाले के अन्नू कपूर सरीखी आग उनके किरदार में नहीं दिखी। रॉबिन दास, अविजित दत्त, खरज मुखर्जी, सुशील पांडेय, बृजेंद्र काला, साराह हाशमी, विनोद सूर्यवंशी, विभा छिब्बर, विश्वा भानु, राजश्री सावंत, महेश शर्मा, श्रीकांत वर्मा जैसे कलाकार फिल्म को ताने रखने में मदद देते हैं। हालांकि मजमा लूटने का काम इस बार भी जज बने सौरभ शुक्ला ने ही किया है। अपने भावों और संवाद अदायगी से उन्होंने फिर साबित किया है कि कैसे एक एक्टर किसी किरदार को ऊंचाई पर ले जाकर उसे एक पैमाने के तौर पर स्थापित कर देता है। मुमकिन है कि भविष्य में इस फिल्म के जॉली बदल जाएं लेकिन सौरभ शुक्ला और उनका किरदार इस फिल्म की आत्मा है, उसे बदलना नामुमकिन होगा। सीमा विश्वास ने एक किसान की विधवा के बेबस मगर मज़बूत किरदार को जिस गहराई से निभाया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अधिकांश जगह तो उन्होंने अपनी चुप्पी से असर छोड़ा है और जहां कहीं उन्होंने राजस्थानी लहज़े में संवाद बोले, छा गईं। उनके इस लहज़े के लिए लेखक रामकुमार सिंह का सहयोग भी उल्लेखनीय है। रामकुमार ने इस फिल्म में एक मार्मिक कविता भी लिखी है। फिल्म की शुरुआत में आने वाली यह कविता ही इस फिल्म की कहानी की दिशा निर्धारित करती है। बाकी गाने-वाने साधारण हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी।

फिल्म में खुदकुशी करने वाले किसान का नाम राजाराम है और उसकी विधवा का नाम जानकी। बिना कुछ कहे सुभाष कपूर काफी कुछ कह गए हैं। चुप्पी से उन्होंने फिल्म में और भी कई सीन बनाए हैं। कोर्ट रूम में जानकी का रूदन जब आपको बैचेन करता है तो यह फिल्म अपने ‘कहन’ में सफल हो जाती है। अदालत में आकर मैं…मैं… की गुहार करती बकरी के बहाने से भी उन्होंने एक आम इंसान की गुहार का ही चित्रण किया है।

यह फिल्म हंसाती है, सोचने पर मजबूर करती है, चुभती है, कचोटती है और अंत आते-आते आपके भीतर पैठ बना कर उम्मीद भी जगाती है कि जब कभी आपके आसपास अन्याय होगा तो कोई न कोई जॉली कहीं न कहीं से आकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जब सिनेमा इस कदर साथ निभाने लगे तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए।

(रेटिंग की ज़रूरत ही क्या है? रिव्यू पढ़िए और फैसला कीजिए कि यह कितनी अच्छी या खराब है। और हां, इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर के इस रिव्यू पर अपने विचार ज़रूर बताएं।)

Release Date-19 September, 2025 in theaters

(दीपक दुआ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म समीक्षक हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के साथ–साथ विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेब–पोर्टल, रेडियो, टी.वी. आदि पर सक्रिय दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य भी हैं।)

(दीपक दुआ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म समीक्षक हैं। 1993 से फिल्म–पत्रकारिता में सक्रिय। ‘सिनेयात्रा डॉट कॉम’ (www.cineyatra.com) के साथ–साथ विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेब–पोर्टल, रेडियो, टी.वी. आदि पर सक्रिय दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य भी हैं।)

The name is enough.

जबरदस्त…. नाम ही काफी है…. अपनी छवि और छाप छोड़ने क़े लिए…